子育て方法が合ってるか不安…

やる気を引き出してあげたい。

答え合わせなんてしようもない我が子との関わり方、難しいですよね。本当にこの関わり方でいいの?そう不安に思っているママパパは、私も含めてたくさんいると思います。

今回はそんなママパパに向けて、「コーチング」というコミュニケーションマインドについて紹介します。関わり方は今日から誰でも変えることができます。ぜひ最後まで読んでみてください。

親の関わり方次第で、子どもの考える力・自立する力・リーダーシップは育ちます。

- 3歳の娘と0歳の息子の2児のママ

- 教育職経験歴10年以上のパパ

- これからの時代に求められる3つの力

- コーチング・ティーチング・トレーニングの違い

- 子育てへの生かし方

コーチングって何?

コーチングとは

自分で考えて工夫する環境を作り、自発的な行動を促すための関わり方のこと。

先生、難しいです。

イラストや具体的な場面でわかりやすく説明します。

コーチングの語源

語源はCoach【馬車】。

親子関係で例えるとこんな感じです。

コーチング(Coaching):

乗り手【子】が手綱を握り自分で道を考えながら、馬【親】が子の望むところへ引っ張って行くイメージ。コミュニケーションのベクトルは親⇔子の双方向。

コーチングの実践例

例えば、少年野球クラブに通う子どもをイメージしてみてください。

バットにボールが全然当たらないよ~。

今のやり方じゃ難しそうだね。

これなら絶対にボールが当たるぞって方法は何かないかな?

うーん、ボールがもっと大きかったらなあ…

それ、おもしろいね!

大きいボールで試してみようか。

うん、早くやってみたい!

大きいボール探してくるね!

「バットにボールを当てる」という目標に向けて、子ども自身が「大きいボールを使う」という方法を考え、自発的に行動していますね。けーぱぱは、この行動を促すサポート役です。まさにコーチングといえます。

そしてコーチングを適切に行うためには、トレーニングとティーチングの理解が必要です。

トレーニングって何?

トレーニングとは

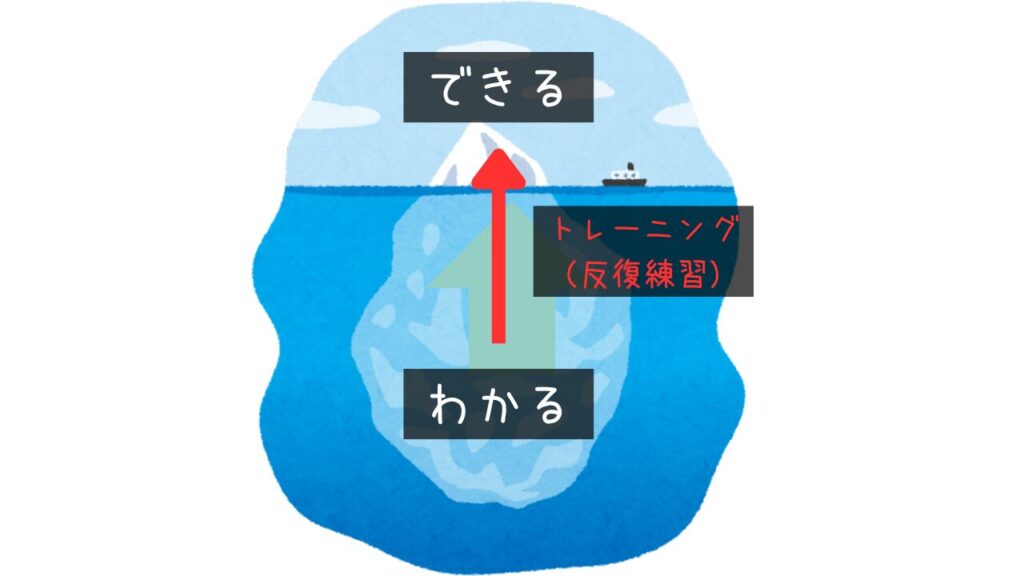

手本を真似しながら反復練習することで、イメージと動作のギャップを埋めていくこと。

トレーニングの語源

語源は、train【電車】。

親子関係で例えるとこんな感じ。

トレーニング(Training):

先頭車両【親】が後続車両【子】を決められたレールの上で強制的に引っ張っていくイメージ。コミュニケーションのベクトルは親⇒子の一方通行。

トレーニングの実践例

バットが思うように振れないよ~。

反復練習が大事だよ。

けーぱぱのスイングを真似して何度もチャレンジしよう。

さあ、素振り1000回だ!

はい!ぶんっぶんっ!(素振りの音)

けーぱぱが手本を示し、子どもが真似しながら反復練習することで、少しずつイメージと動作のギャップを埋めようとしていますね。これがトレーニングです。

トレーニングは、イメージとしての「わかる」を目に見える形で「できる」へ変えるための方法です。

ティーチングって何?

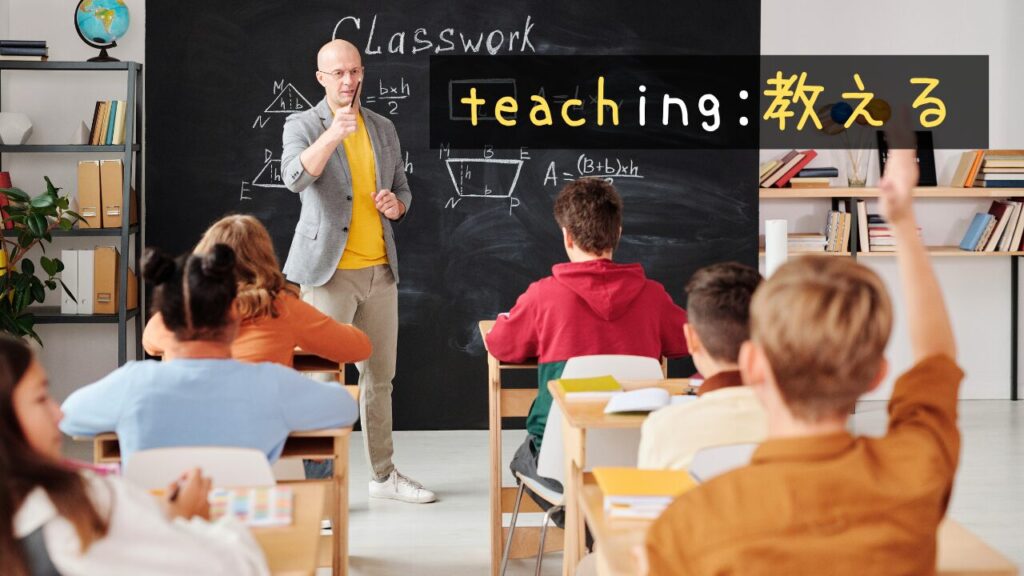

ティーチングとは

知識・技能・経験を伝達すること。

ティーチングの語源

語源はteach【教える】。

こちらも親子関係で例えてみます。

ティーチング(teaching):

教える側【親】の知識や技能、経験を教えられる側【子】へ伝達すること。コミュニケーションのベクトルは親⇒子の一方通行。

ティーチングの実践例

バットの振り方を教えて!

まずは持ち方からだね。

右打ちの場合は、右手が上、左手が下になるように持つんだよ。

なるほど!持ち方の基本がわかったよ!

バットの持ち方について、教える側の知識を伝達していますね。これがティーチングです。

0⇒1へ、基礎作りのための手段としてティーチングは効果的です。

そして、コーチングとティーチングは適切な使い分けが必要です。

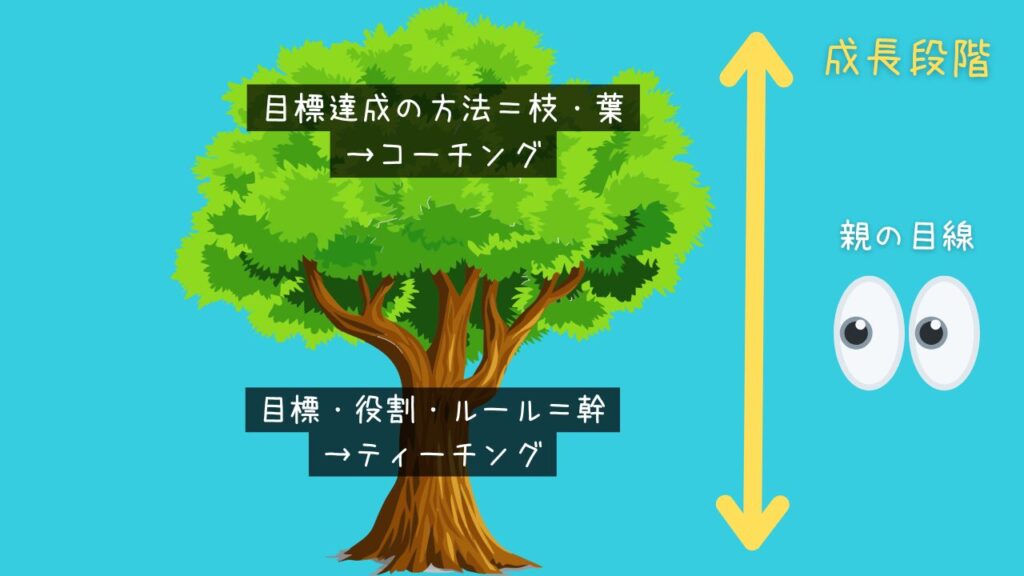

コーチングとティーチングの関係

一本の大きな木をイメージしてください。

- ティーチングで土台作り

- コーチングで見守り

が自然な流れになります。

バットの振り方がわからない初心者の子に、練習方法の工夫を考えさせても分かるはずがありませんし、間違ったフォームで進んでいってしまう危険もあります。コーチング・ティーチングは、適切な場面で行うことが必要です。

そして大事なのが親の目線です。

子どもの成長段階に合わせて、親の目線も柔軟に変えていくことが必要です。

年齢が低い子ほど基礎が未熟なので、ティーチングの割合は大きくなります。反対に、年齢が上がってくるとコーチングの割合が大きくなってくるでしょう。

今、子どもが「何ができて何ができないのか」を常に把握するのが大切です。

子どもができていることを、親が丁寧にやりすぎてしまうのは過保護だね。

その通り。

たくさんの保護者の方を見てきましたが、意外と過保護の方が多いなと感じます。

必要以上の支援をしてしまうと、子どもの自主性や考える力を奪ってしまいます。たくさん失敗させて、その失敗は自分で取り戻させましょう。そうすることで、

- 逆境に強くなる

- メンタルタフになる

- 臨機応変が得意になる

- 想定外と言わなくなる

といった変化が見られるようになります。

失敗を感情的に怒ったり、必要以上の尻拭いをしたりしてはいけません。

子どもが少し手を伸ばせばできるくらいの距離感がベストです。バランスが大切ですね。

可愛い子には旅をさせよ、だね!

なぜコーチングが役に立つの?

コーチングが役に立つ理由について、時代背景やこれからの時代に求められる3つの力を通して説明します。

子ども×先の読めない時代

30年前と今の違いって何を思い浮かべる?

うーん、ほっくん(松村北斗)に出会えたことかな♡

…なるほどね(笑)

パパはUberEatsのような革新的な発想が次々と出てきたことだと思う。

UberEatsは、「登録すればだれでも自前の交通手段で配達できる革新的なシステム」を導入しました。これにより、「出前は店舗の従業員が配達するもの」という今までの常識が覆されたわけですね。他にも、

- テレワーク

- 各種メディア

【Youtube・インスタグラム等】 - 各分野のサブスク

【Netflix・Apple Music等】 - 異常気象

- 新型コロナウイルス

など、近年ではこれまでの常識を覆すような革新的な発想や激しい環境の変化が次々と起きています。

デジタル化やグローバル化が進み、いつどこからでも誰もが自由に情報を発信できるようになりました。その結果、価値観は多様化し、カオスで先の読めない時代に突入しました。

つまり、これまでの常識を疑わず、誰かが敷いたレール上を進んでいくだけの指示待ち族では、今後の社会で適応することは難しくなってきます。今までの常識はもう通用しなくなってきているのです。

ユーチューバーは子どもがなりたい職業ランキングでも最近よく見かけるね!

これからの時代に求められる3つの力

このような時代にあって、これからの未来を担う子どもたちに求められる力とは、

- 考える力

【問題発見能力・課題解決能力】 - 自立する力

- 適切なリーダーシップ

の3つです。

物事が上手くいかない理由を見つけ出し、PDCAサイクルに基づいて課題解決する能力。

※PDCAサイクルとは、P【plan】D【Do】C【Check】A【Action】の頭文字をとったもので、計画・実行・振り返り・改善の循環のこと。

この能力は、文科省が定める教育課程の基準である現行の学習指導要領にも明記されています。https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1364316.htm

今後は、「自ら考え、変革していく」人材が求められます。そして、この3つの力を育むコミュニケーションマインドこそがコーチングなのです。

まとめ

今回は、コーチング・トレーニング・ティーチングの違い、時代背景とこれからの時代に求められる3つの力について子育ての視点から説明しました。

- コーチング:目標達成の方法を考えさせてサポートする

- トレーニング:反復練習によって、イメージと行動のギャップを埋める

- ティーチング:知識・技能・経験を伝達する

- カオスで先の読めない時代へ

- 「考える力・自立する力・適切なリーダーシップ」を育むことが必要

専門的な内容でしたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。

けーぱぱ、デビューおめでとう!

私自身、勉強になりました。まずは意識することから始めたいと思います。

コメント